日本の柱時計の歴史

The History of Japanese Clocks

日本の柱時計の歴史 The History of Japanese Clocks

和時計(Wadokei) Japanese Clock ( Before the Meiji Period )

和時計は、江戸時代(1603~1868)にほとんどがつくられました。写真の和時計は、高さ155cmで、「櫓(やぐら)時計」と呼ばれ、江戸時代中期のものです。

Almost all “Wadokei” were made in the Edo Period ( 1603 ~ 1868 ). This clock is called the “Yagura Dokei” and is 155cm tall – and was made in the Middle Edo Period.

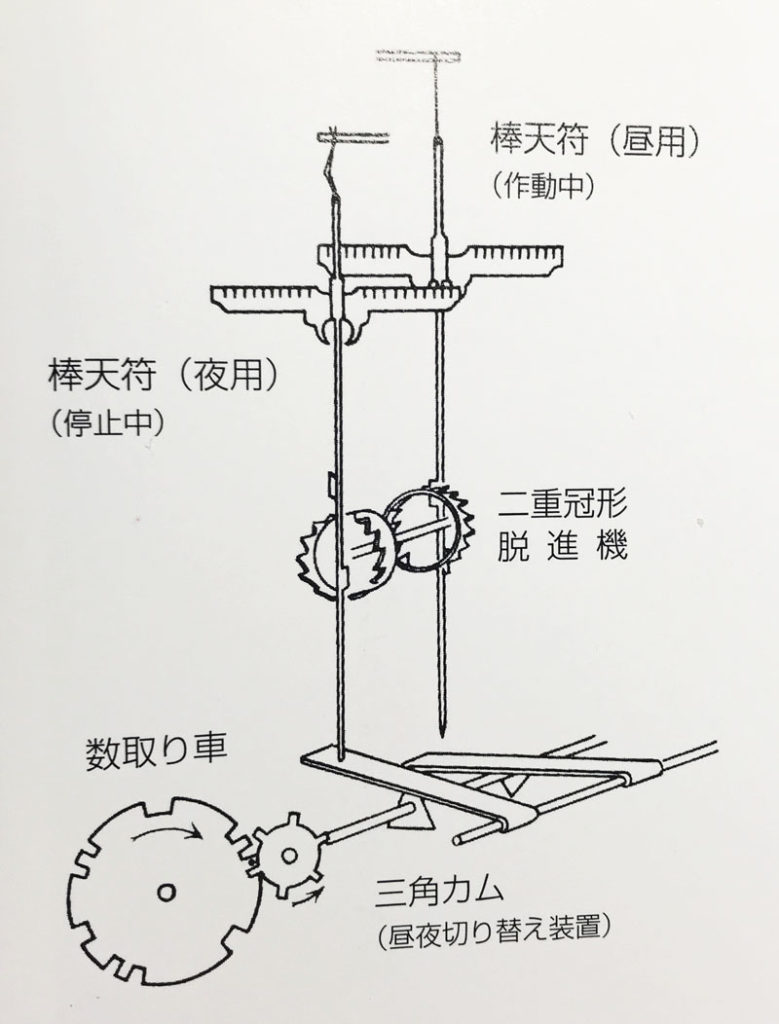

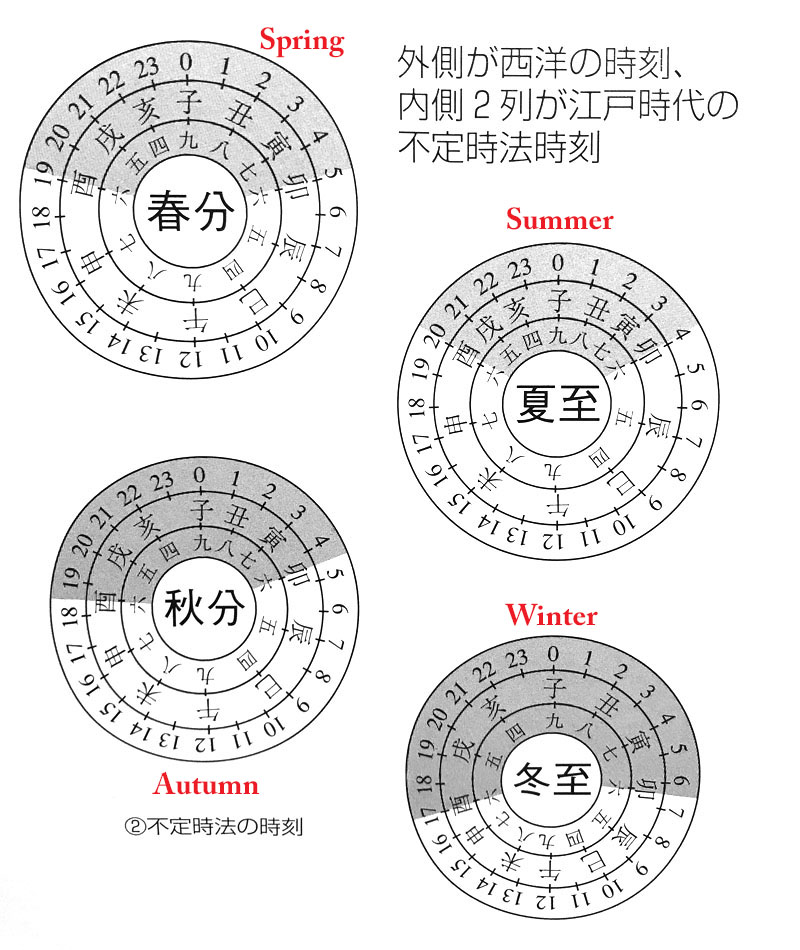

一番外側の円は、欧米時間(定時法)です。

内側二つは、当時の日本時間(不定時法)です。日本時間は、季節によっても、昼夜によっても時間が変わりました。

暗い部分は夜を示しています。

The outermost circle is European and American time. ( definite time )

The inner two circles are Japanese time.

( Indefinite time )

They are different from each season, too.

The darker part shows night.

写真資料:「緑青」マリア書房 Vol. 2 より

Documents : “Rokusho” Maria Publisher Vol.2

日本の新しい時計 New Clocks in Japan

1872(明治5)年、明治政府の「改暦令」によりこれまで使われてきた「太陰暦」が、「太陽暦」に変わり採用されることになりました。

これまでの日本は、昼と夜の時間、また季節による時間が異なる「太陰暦」(不定時法)を使って来ましたが、昼と夜、また季節に関係のない「太陽暦」(定時法)が使われることになり、和時計は役に立たなくなりました。まだ日本には定時法の時計がなかったため、外国製の時計がこの時から急激に輸入されることになります。

それらのほとんどはアメリカ製でした。セス トーマス ・ イングラハム ・ ウオーターベリー ・ ウエルチ ・ アンソニア ・ ニュー ヘブン ・ ギルバート など、当時のアメリカの有名メーカーです。 また、ドイツ、スイス、イギリスなど、ヨーロッパからも輸入されました。

Because of “The Calendar Change Order” by the Meiji Government in 1872 (Meiji 5), “The lunar calendar” which had been used for a long time was abolished. In stead of that, “The solar calendar”(definite time) began to be used from that moment.

The lunar calendar (indefinite time) is that the length of the time is different from day and night or each season as shown above. Japanese clocks had been made by this calendar. Therefore the solar calendar (definite time) that is independent from the length of day and night or each season made Japanese clocks impossible to use. As there was not the definite time clock in Japan, clocks made in foreign countries were rapidly imported from this moment.

Almost of them were American made, such as Seth Thomas, Ingraham, Waterbury, Welch, Ansonia, New Haven, Gilbert and so on, and some from Europe, Germany, Swiss, England and so on.

日本では、定時法による国産時計は明治10年代よりつくられるようになりました。

しかし、それらは外観・機構共にアメリカの時計をひたすら真似てつくられたものでした。

1875(明治8)年には、金子元助が東京で「金元社」を設立し、柱時計をつくり始めました。これが最初だと言われています。

1888(明治21)年には、林 市兵衛が名古屋で「時盛社」を設立し、柱時計の生産を始めています。(後の「林時計製作所」)

( Seth Thomasのページ参照 )

その後も、東京・名古屋・大阪・京都などを中心に、時計の製造が盛んに行われ、そしてそれらの多くが姿を消していきました。

Japanese new clocks (definite time) began to make from the 1870 s ( Meiji 10 s). But they were completely imitated foreign clocks both in design and mechanism.

1875(Meiji 8), Kaneko Gensuke established his clock factory “Kin Gen Sha” in Tokyo and began to make new clocks. It is said that this is the first new clock maker in Japan.

In 1888(Meiji 21), Hayashi Ichibei established “Ji Sei Sha” (later Hayashi Clock Factory) in Nagoya, and began to produce clocks.

(Refer to the page “Seth Thomas”)

New clock companies or factories had been made mainly in Tokyo, Nagoya, Osaka since then, and many of them have faded away in competition among them.

当時は技術的にも成熟しておらず、外国製の時計にも対応していかなければならなかったため、どうしても粗雑なものが多かったようです。

The clocks made in Japan at that time were often crude because of price competition with foreign clocks and immature technique of making clock machines.

しかし、そんな中で、価格は高いけれども精度もつくりも外国製に引けを取らない、国産の高級時計づくりを追求し続けたのが、服部金太郎でした。

彼は、1892(明治25)年に「精工舎」を設立することになります。

(「精工舎」のページ参照 )

Hattori Kintaro who established “Seikosha” pursued his goal of making clocks that were comparable to foreign clocks in terms of their accuracy with great determination, even if they were very expensive.

( Refer to the page “Seikosha” for more information)

1892(明治25)年、服部金太郎は東京の本所区石原町(現 墨田区)で、アメリカ製品をモデルに柱時計の製造を始めます。

徹底的に外国製品を調べ、部品を一つ一つ丹念に手づくりで仕上げました。

ここではわずか一年間の製造でしたが、それゆえ希少価値が高く、全て手づくりであるということがマニアには耐え難い魅力です。

「精工舎」の名前はここで生まれました。そして翌年、本所区柳島(現 墨田区)に移り本格的に時計の生産を電力を使って始めることになります。

「精工舎(柳島初期)参照」

In 1892(Meiji 25), Hattori Kintaro in Honjyo-Ishiwara Cho in Tokyo (current Sumida District), started to make clocks, taking American products as a model.

After studying foreign clocks thoroughly, he began to hand make their individual parts one by one. Having only made the clocks for a single year in this manner, the high rarity value of them leads enthusiasts – when they find one – to wonder at the skills used in this manufacture.

The name “Seikosha” was born here.

Next year (1893), he moved to Honjyo-Yanagishima (current Sumida District) and began to produce clocks in earnest using electricity.

[ See to the page Seikosha (Early Yanagishima) ]

明治・大正時代の柱時計の生産は、量的には名古屋が最も多く、当時30数社が存在したようです。大阪は、東京・名古屋と並んで時計産業の中心であり、明治時代には20数社の時計生産会社があったようです。しかし、名古屋や東京、京都などのメーカーとの競争が激しくなり、大阪の時計メーカーは数年で柱時計から懐中時計へと方向転換することになります。したがって、大阪でつくられた柱時計はその数が少なく、希少価値があります。

Nagoya with its thirty separate companies or factories, had by far the largest production volume of clocks in the Meiji and Taisho Period.

Osaka with its twenty different clock factories, almost rivalling Tokyo, Nagoya and Kyoto, had to change to watch production after a few years as competition between the clock factories became intense. Therefore, clocks made in Osaka are few and are very rare.

主としてアメリカ製品を真似て製造していた当時のたくさんのメーカーの中から、技術とポリシー(外国製に引けを取らない時計づくり)で追求し続けた「精工舎」がやがて群を抜き、文明開化以来、近代日本における時計企業としてその基盤ができました。

我が国の時計産業は、このような歴史の中で育ってきました。

In a lot of clock makers that were imitating foreign clocks at that time, Seikosha that pursued its rigid policy and technology became outstanding before long.

The foundation of the clock industry was laid since the Civilization of Modern Japan.

Japanese clock industry has grown up in this way.

参考文献

「アンティーク掛時計」 戸田 如彦

「古掛時計」 武笠 幸雄

「アンティーク クロック図鑑」 鳥居 龍次

「OCULUS」 (株)里文出版

「緑青 古掛時計」 vol. 9 マリア書房

「緑青 古時計」 vol. 2 マリア書房

Web site 「Timekeeper」

その他