精工舎「本所柳島 時代」の

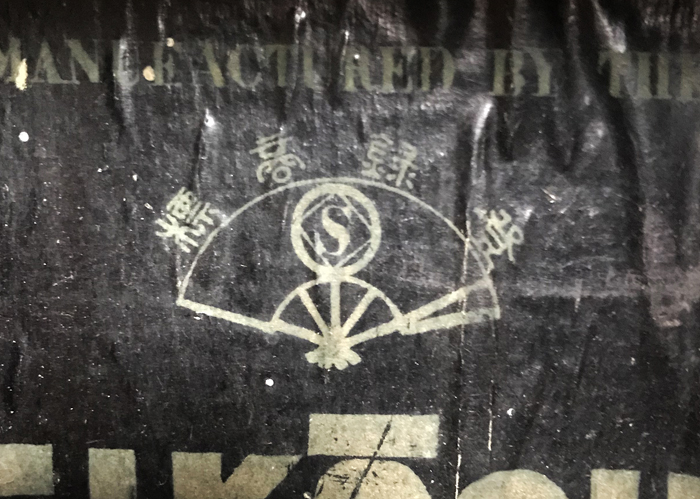

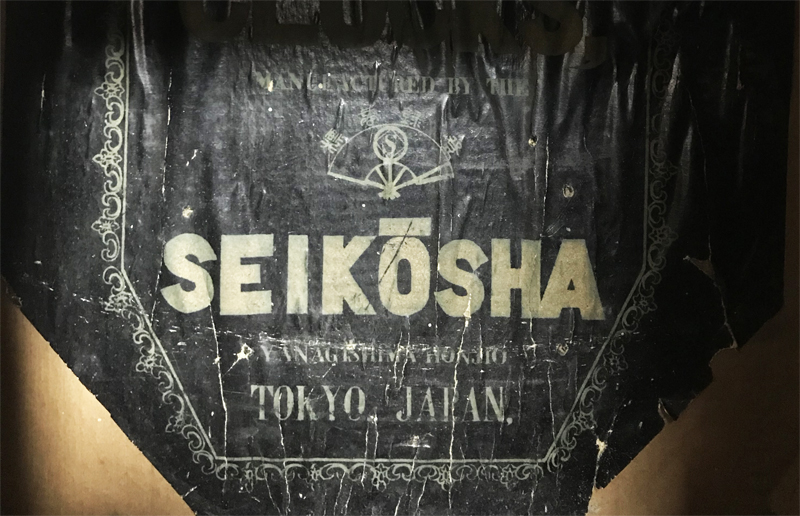

柱時計 扇S マーク

本所柳島 時代の精工舎製柱時計(10インチ)1897年~1902年頃

精工舎柳島工場時代の柱時計です。

歴史のページで書いていますが、精工舎は服部金太郎が東京の本所区石原町に明治25(1892)年5月に創設し、時計の製造を始めます。しかし、ここ住宅地近くの石原町では、製造時の騒音公害等の問題があり翌(1893)年6月に、同じく本所区の柳島町に工場を移し、電力機械を使って本格的に製造にとりかかりました。この柱時計は下に記したように、柳島工場の初期に製造されたものと思われます。

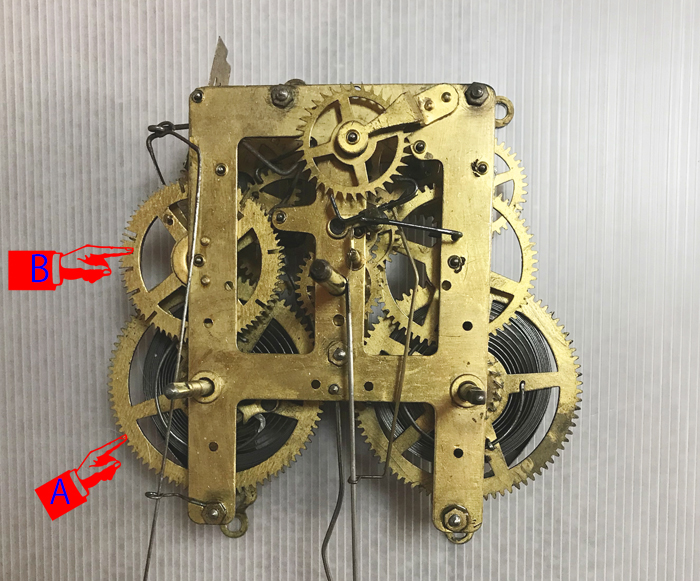

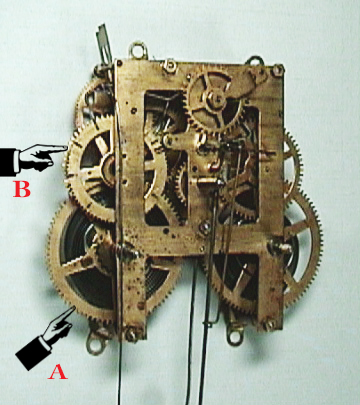

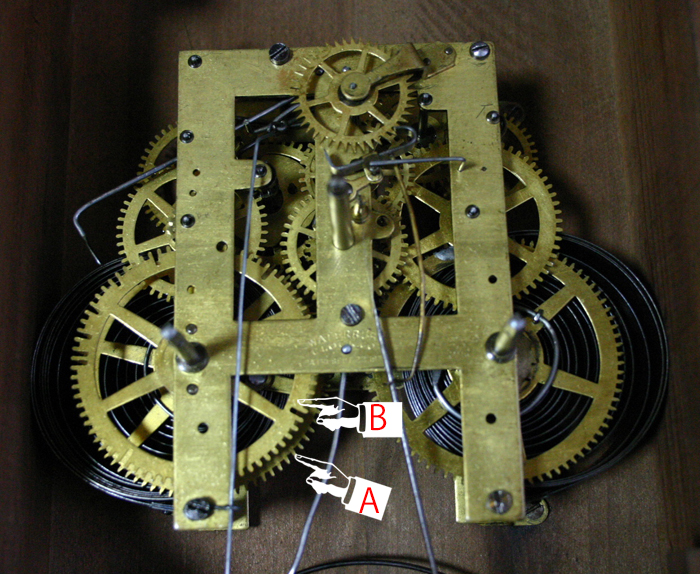

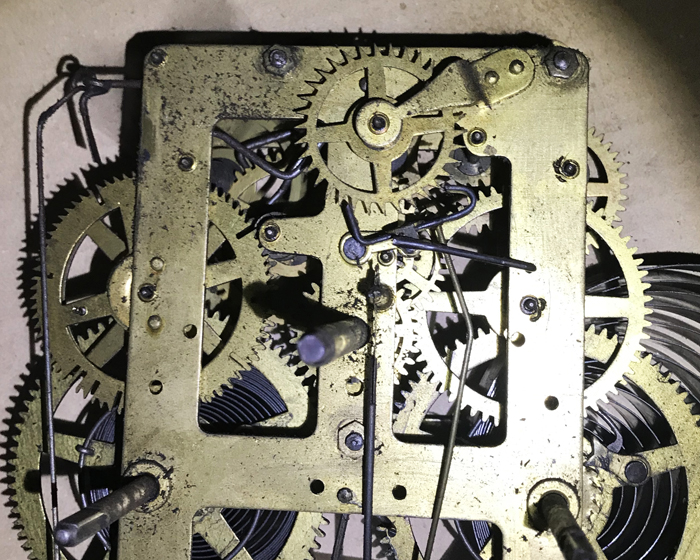

①機械は精工舎初期の典型的な機構で、下の「本機の機械」に見られるように数取り歯車Bは、ハンマーと数取り歯車を動かす力を伝えるスプリング歯車Aの上部に独立して組まれています。(イングラハムなどに見られる形)

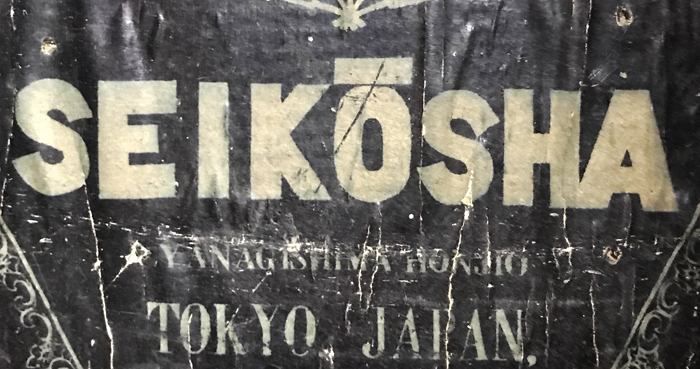

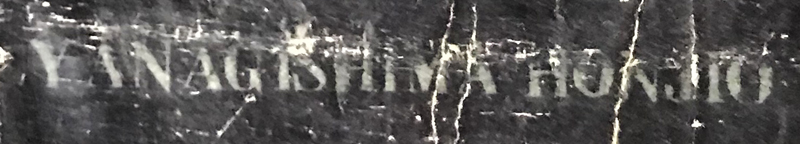

②振り子室のラベルには、「YANAGISHIMA-HONJIO」の文字と共に、「扇S」 のトレードマークが見られます。

精工舎のトレードマークは、「丸穴鍵シャフトS」 がよく知られていますが、下の②の資料のように精工舎が最も早く商標登録を出願したのも、認可されたのも「扇S」であったことが分かります。現実には、トレードマークの登録の時期とは前後して使われていることもあるため、扇Sの使用はいつからという明確な資料はなさそうです。

しかしながら、本時計は初期の精工舎の 製品であることは確かだと思われます。恐らく明治30(1897)年から明治35(1902)年頃の製品だと思われます。詳しく調べれば、さらに古いかもしれません。

The clock which was made by Seikosha early Yanagishima Factory (10 inch clock) Around 1897~ 1902

As written on the History page, Hattori Kintaro established Seikosha in Ishiwara-cho Tokyo in 1892(Meiji 25) May, and started making clocks. However, as Ishiwara-cho was a residential area, the big noise when they produce clocks became to be the pollution problem. So they had no chance but to move to the suitable place for producing clocks. And next year,1893(Meiji 26) June, they move factory to Yanagishima-cho, and restarted manufacturing clocks by using electricity earnestly.

It seems that this clock is produced at the early Yanagishima factory as shown below.

①The machine of this clock has the typical early mechanism as shown below, the gong control gearB is independent above the power spring gearA like Ingraham’s. (see below “The machine of this clock”)

②”YANAGISHIMA-HONJO” and “Fan & S” trademark are recognized on the label in the pendulum house.

Seikosha’s trade mark is well known as “Key S”, as shown registered trademark (below right side). But the trademark “Fan & S” was registered earlier than “Key S”. In reality, each trademark was used before and after, so the time when “Fan & S” began to be used is not known clearly yet. However, it is obvious that this clock was made by the early YANAGISHIMA factory of Seikosha, maybe around 1897(Meiji 30) to 1902(Meiji 35). If it will be investigated more, it may be even older.

〇 数取り歯車の位置

左は本機 精工舎、右はウオーターベリー社の機械です。

精工舎の初期の機械はほとんどが、数取り歯車が独立している形です。

明治35(1902)年頃から、右のウオーターベリーのように、数取り歯車が動力スプリングと同心円上に来る機械(一般的)が見られるようになります。

またこの頃になる、とプレートに刻印が見られるようになります。それまでは刻印がないものが多く本機にも刻印はありません。

このあたりからも、本機はMeiji 35(1902)年以前につくられたと思われます。

〇 The location of

the gong gear

The left is Seikosha’s machine and the right is Waterbury’s.

Most of the early machines in Seikosha have B(=gong control gear) in an indipendent location above A(=spring gear transmits power to B and a hammer).

From around 1902 (Meiji 35), the gear B that controls the gong has begun to be put on a concentric circle of the power gear just like Waterbury’s (right side).

And from around this time, the trade mark stamped on the machine plate began to be seen. Until then, many clock machines have no stamp. So does this.

From these data, it can be said that this clock was made before 1902(Meiji 35).

本機の機械

The machine of this clock

明治35(1902)年頃まで

イングラハムとほぼ同じ(下参照)

Aは鳴りを制御するギヤーとハンマーに動力を伝えるスプリングギヤー

Bは鳴りを制御する数取りギヤー

Until about 1902(Meiji 35)

Almost the same as Ingraham’s (see below). A is the spring gear which transmits power to the gong control gear and the hammer

B is the gong control gear

イングラハム機 The machine of Ingraham

京都時計・イングラハム のページ参照

See to the pages Kyoto Clock ・E. Ingraham

=一般的な機械=

AとBは同心円状にある

(ウオーターベリー など)

=General type of clock machine=

B gear is on a concentric circle of the power gear A

(Waterbury etc.)

ウオーターベリーの機械

Waterbury’s machine

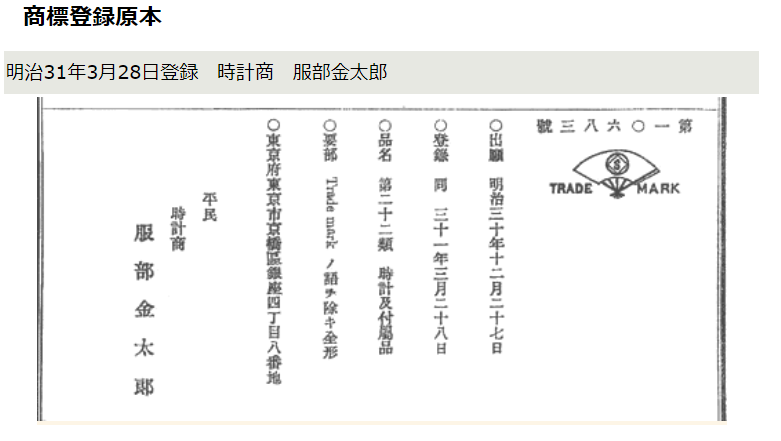

明治31(1898)年 最も早く登録済みの「扇S」トレードマーク

Trademark “Fan & S” registered the earliest in 1898(Meiji 31)

The label in the pendulum house

YANAGISHIMA-HONJIO の文字が見られる

Words YANAGISHIMA-HONJIO can be seen

本機振り子室のラベル

The label in the pendulum house of this clock

〇 振り子室のラベル

明治31(1898)年「扇S」の商標登録

Registered Trademark “Fan & S” in 1898 (Meiji 31) original

ウエブサイトTimekeeperより From the website Timekeeper

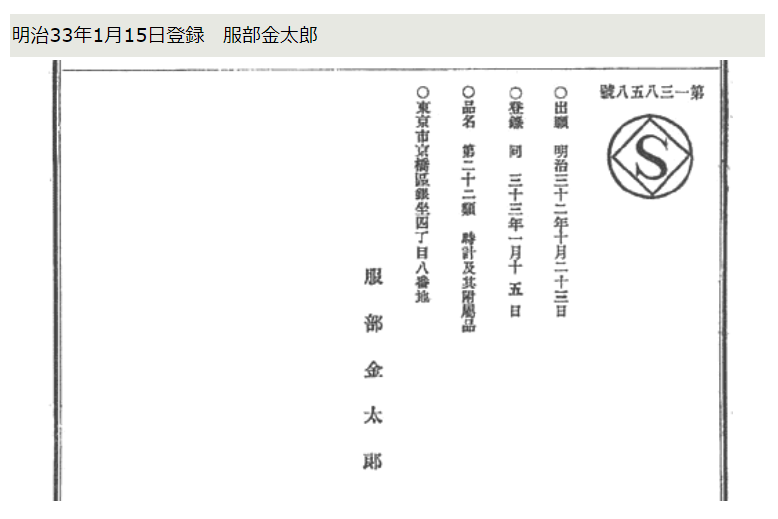

明治33(1900)年 「鍵S」の登録商標

Registered Trademark “Key S” in 1900 (Meiji 33) original

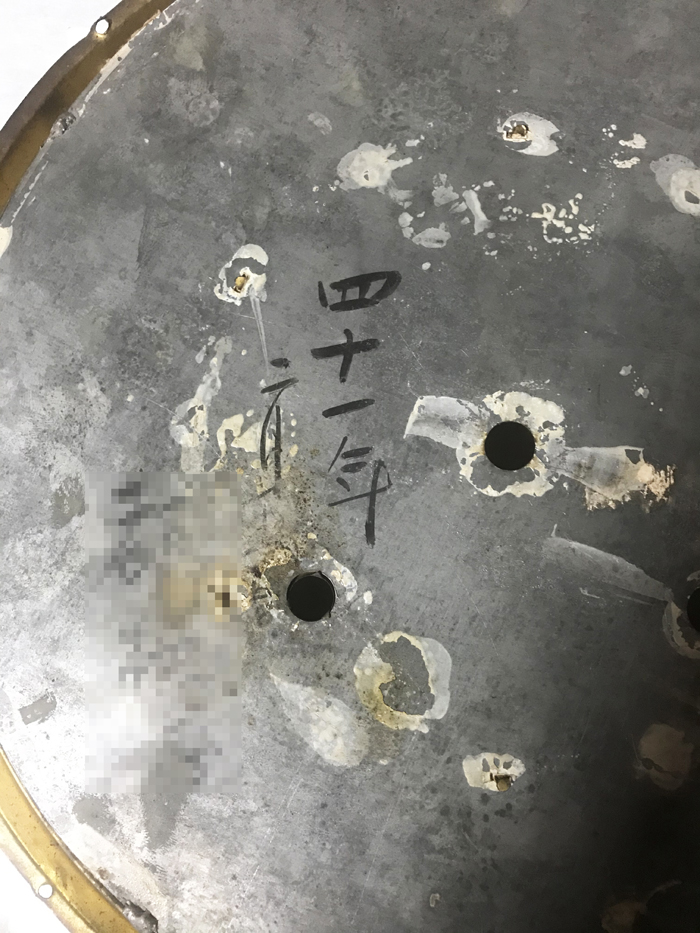

○ 文字盤 Clock Face

文字盤は、亜鉛メッキ板で実測200g、丁寧なつくりを感じます。

文字盤の取付穴・位置の様子から見ても、文字盤自体はオリジナルと感じられますが、後年にリペイントされているようです。

裏には「四十一年二月五日」の文字と、個人の名前があります。明治41年にメンテナンスをした人のサインかも知れません。

明治41年に初メンテナンスと仮定すると、購入から6年から最大10年くらい経つのでしょうか。逆算すると明治31年から35年あたりの購入になります。前述の機構やラベル、そして文字盤の様子など総合的に見てみると、さほど矛盾はなく、本機が何歳であるかが見えてきます。

今日も元気に時を刻み、時をそこそこ正確に知らせてくれています。3日間計測の結果、1日1分以内の誤差でした。

The galvanized clock face is so heavy for a dial, (actual measured weight 200g), it is really robust. It seems to be made so well.

Judging from the mounting holes, locations or state of them, this clock face itself seems to be original, but repainted in later years.

本機も写真のように、外も中もドロドロの状態で我が家にやってきました。全て分解するところから始め、何日もかけて少しづつ、できる限り元の状態を想像しながら、戻していきます。それが私にとっては至福の時間になります。

やがて突然当時の表情が現れる瞬間が訪れ、自己満足に浸るのです。

古時計修復の醍醐味です。

When I got this clock it was dusty and muddy both inside and outside. I disassembled everything, imaging the original condition of it as much as possible, I restored it for many days. It is a really blissful time for me.

Before long suddenly, I feel the moment when the expression of it was at that time appears, and I immerse myself in self-satisfaction.

It is the real thrill of an old clock restoration.

〇 修復 Restoration

〇 ゆらゆらガラス

Rippling Glass

ガラスには細かな気泡がたくさん入っていて、映り込む景色はゆらゆらと波うっています。

振り子室のガラスも同じく、ゆらゆら景色を映しています。

恐らく当時のままのガラスだと思われます。

There are many fine bubbles in the glass, and it reflects rippling scenery.

So does the glass of the pendulum house door.

It is considered that the glass is the same as it was then.