精工舎 小型木目二重金 (手書き文字盤)

Seikosha Kogata mokume nijyukin

(wood grain double gold stripes of smaller type )

(Handwritten dial)

精工舎 8インチ 木目二重金 明治30(1897)年前後

石原町時代、そして柳島町時代のごく初期においては、文字盤はプリントではなくて、手書きであったようです。石原町時代には機械自体が手づくり同様でしたが、そんな機械に手書きで文字盤を書いていたのを知って驚きました。長い間、この手書き文字盤との出会いを待っていましたが、先日やっと出会うことができました。

クオーツ万能の時代にあって、機械式時計(古時計)自体にノスタルジーと新鮮さを感じている私ですが、その古時計の中にこんな古時計があることに、さらに新鮮さとロマンを感じ、一層古時計の魅力に取りつかれています。

残念ながら、金の二重ラインはすっかり剥脱してしまっています。

In the Ishiwara-Cho era and the only beginning of the Yanagishima-Cho, dials were handwritten not printed. In the Ishiwara-Cho era, the machine itself was just like handmade, I was surprised to know that craftsmen at that time painted dials by hand one by one. Because I have been waiting for the meeting with a handwritten dial for a long time, I am so lucky to be able to get one finally.

Even in the age of quartz now, I feel nostalgia and freshness in mechanical old clocks, and I am enchanted further with old clocks to know the clocks which have such handwritten dials.

Unfortunately, the double gold stripes have been completely stripped away.

年代は? What’s the age?

この時計の年代を知る上で、いくつかのポイントがあります。

最も期待できるのは、情報量の最も多い、①振り子室のラベルです。次は、文字盤などに書かれている、②マーク類、文字盤の様子です。その他、③機械の形式やケースのデザイン(振り子室のガラスのデザイン、掛金の形など)です。

これらから総合的に判断します。

There are some points to investigate the production year of this clock.

The most hopeful one is ①the label of the pendulum house which has a lot of information. And the next one is ②the trade marks which are on the dial or the the label, state of the dial, and so on. And the other ones are ③the type of the machine or the design of the case (the design of the door glass of the pendulum house, the shape of the latch, etc.)

Judging from those, find the manufacturing age comprehensively.

① ラベル label

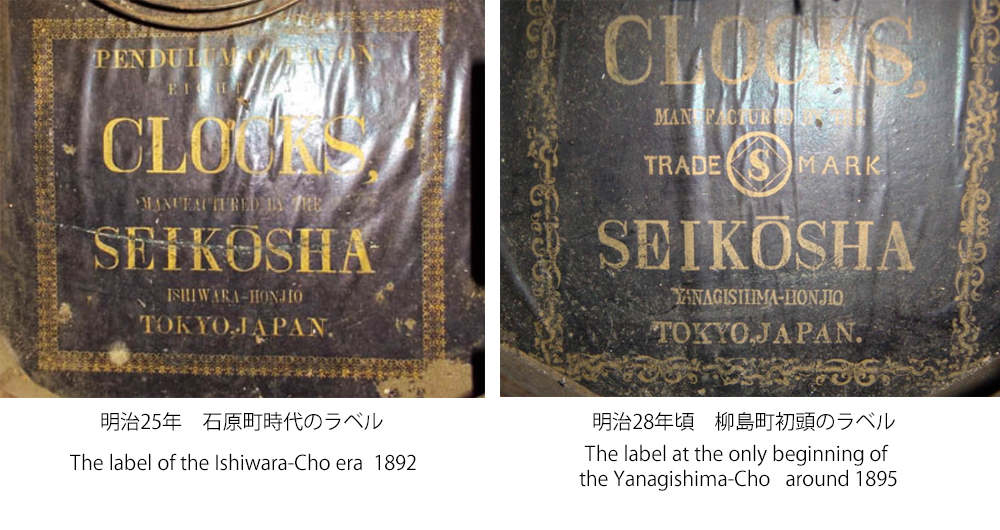

右は、当時の振り子室のラベルです。上段左は、明治25年の精工舎創業時のラベルです。石原町本所の文字が見られます。上段右は、その翌年に本所柳島町に移った当初のラベルで、明治28年頃のものだと思われます。

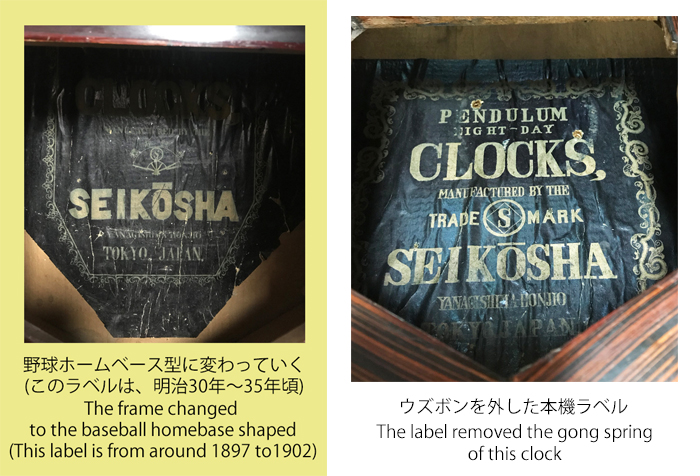

下段左は、本所柳島町初期のラベルで、明治30年前後のものと思われます。

下段右は、本機のラベルです。比較して分かるように、本機のラベルは下段左に該当すると思われます。したがって、ラベルからは、年代は明治30年前後のものと思われます。

いずれにしても、精工舎のごく初期のラベルは、文字が四角の枠の中に書かれていることが分かります。明治30年以降頃から徐々にこの四角枠はホームベース型に変わっていきます。

On the right is the label of the pendulum house at that time.The upper left is the label of Seikosha in 1892(Meiji 25). “Ishiwara-Honjio” can be seen on it.

The upper right is the the original label that moved to Honjio-Yanagishima the following year, and is believed to be around 1895(Meiji 28) by the labels.

The lower left is the label of this clock. As we can see by comparison, the label of this clock seems to correspond with the lower left one.

② 商標マーク Trademark

Therefore, The production era of this clock seems to be around 1897(Meiji30).

Anyway, On the only beginning label of Seikosha , we can see that the letters are written in a square decorative frame. And the square frame gradually changed to the frame of baseball base shaped after around 1897(Meiji 30).

上は、創業当時から柳島町初頭までの文字盤に見られる商標です。そして、右端が本機に書かれている商標マークです。

これらを比較すると、左端の石原町時代のマークだけ異質ですが、柳島町当初(明治28~30年頃)のマークには、本機のを含めてさほど違いがないように思われます。

したがって、商標からも本機の年代は明治30年前後と言えそうです。

③ 機械の形式 The type of the machine

Above is the original trademark which can be seen on the clock face in the early years (around from 1892~1897). And the right end is this clock’s.

Comparing these, we can see that the left end one which is in Ishiwara-Cho era is different a little bit, but including this clock’s, it seems that there is not much difference in the original marks at the early Yanagishima era (1895~1897).

Therefore, it can be said by the trademarks as well that this clock was manufactured around 1897.

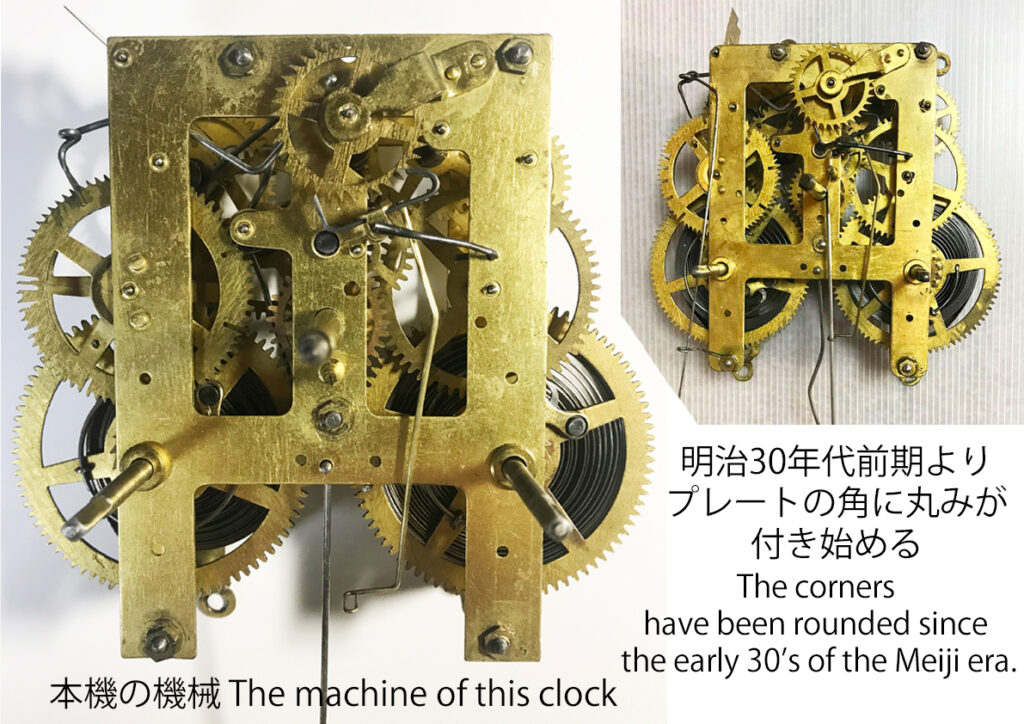

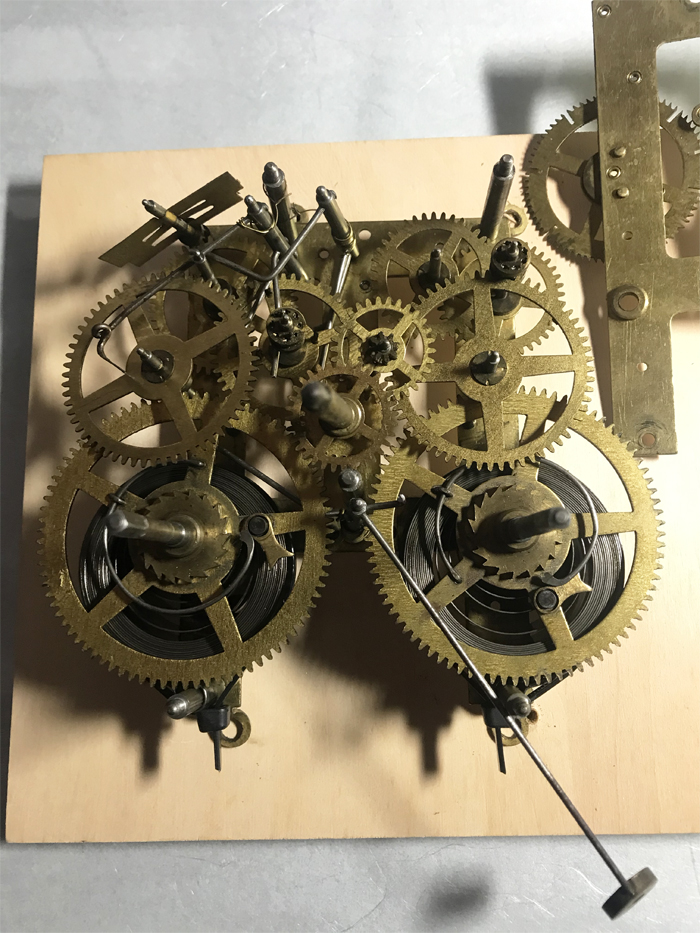

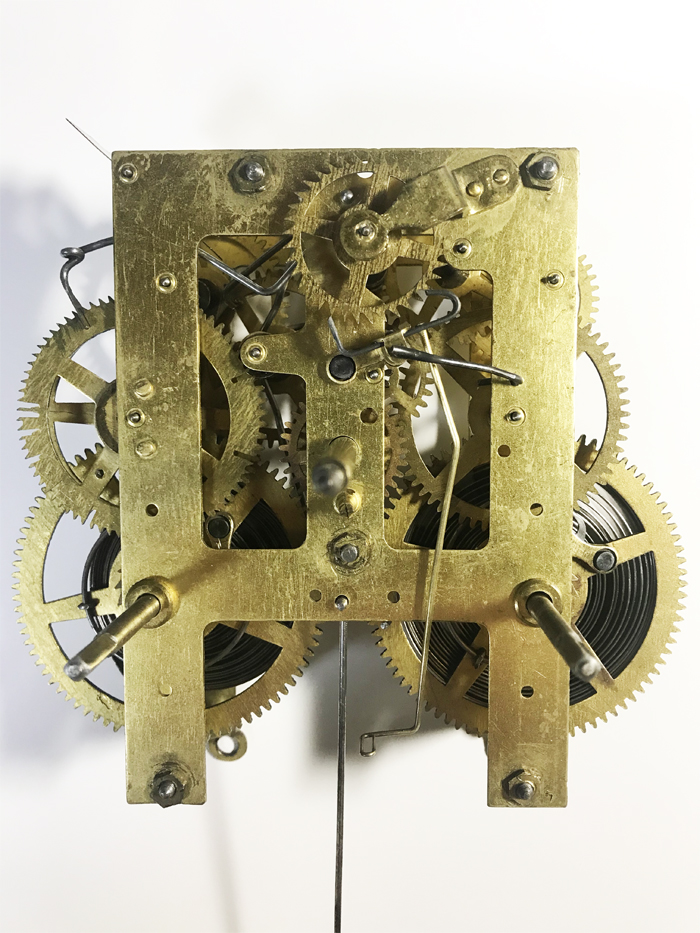

右の写真は、本機の機械です。

機械に刻印がなく、数取り歯車がイングラハム型で、独立して上にある典型的な精工舎初期のタイプです。プレートの角が直角なのは、石原町時代と変わりがありません。明治30年少し以降から角に丸みが付いたプレートになります。

したがって、機械からも明治30年前後の製造と思えます。

The photo on the right is the machine of this clock.

There is no stamp on the plate, and the counting wheel is independent above the first wheel (spring gear wheel ) as Ingraham’s. This is the typical type of the early Seikosha machine. The right-angled corners of the plate are the same as in the Ishiwara-Cho era. It became to be a plate with rounded corners from a little after 1897(Meiji 30).

Therefore, it can be said that this clock was made around 1897.

手書き文字盤 Handwritten clock face

精工舎のごく初期(明治25年~明治30年頃)には、印刷ではなくて手書きの文字盤がありました。本機の文字盤も明らかかに手書き文字盤です。この時代の文字盤(亜鉛メッキ板)は厚くて重く(実測185g)、丁寧にペイントされています。その分、120数年の歳を超えてもひび割れは見られません。特徴は、①少し黄色味かかった地盤。②細い線が消えているものが多い。③手書き独特のゆがみや不揃い。などです。

高度な印刷技術で細かなところまできちんときれいにプリントされた全部同じ文字盤とは、また一味違った魅力を持っているように感じます。一つひとつの個性を感じると同時に、当時この文字盤に向かって、集中して筆付けしている職人さんの姿と温もりが蘇り、伝わって来ます。そして、この文字盤からも明治30年前後につくられたことが窺えます。(年代を探すポイントの②)

In the only beginning of Seikosha, dials of the clocks were handwritten not printed. The dial of this clock is accurately handwritten one. The dial plates (galvanized plate) at that time are thick and heavy (actual measurement is about 185g) and are made carefully, so no cracks can be seen on it even after over 120 years.

Features of this kind of dials are ①The dial plate a little bit yellowish ②Thin lines often disappear ③Distortion and irregularity peculiar to handwritten, and so on.

I feel that the handwritten dial has a slightly different attraction from all the same dials which are printed neatly in every detail with advanced printing technology. The individuality of each one can be felt, and at the same time, I feel the craftsmen’s passion who are painting and writing earnestly facing to dials. And from this dial, it can be seen that it was made around 1897 as well. (Point ②to look for the age)

細い線が少し残って見える

A few thin lines appear to remain

手書き独特のゆがみ、不揃い

Distortion and irregularity peculiar to handwriting

もう一つの魅力 Another attraction

ゆらゆらガラス Rippling glass

文字盤のガラスは、我が家にやって来た時には、文字盤がかすむほどよごれていましたが、洗浄してみると「ゆらゆらガラス」でした。ガラスの取り付け状態からも、正にオリジナルガラスと思います。振り子室のガラスと同じ歪みぐあいで、こちらもオリジナルだと思います。ガラスはかなり厚く、重くて頑丈さを感じました(枠を含め実測約300g)。

When the clock came to my home, the dial glass was so dirty that the dial was hazy. But after washing the glass properly, I found it the rippling glass. And the condition in which the glass has been fitted makes us confident that it is original. The glass of the pendulum house is also the same rippling glass as the dial glass. I think it is original as well.

The dial glass is a little bit heavy and thick comparing others. I felt it is robust. (actual measurement is about 300g, including the frame)

我が家にやって来たばかりの本機

飾りの一部が欠損しています。

This clock which just came to my home

Part of the decoration is missing.

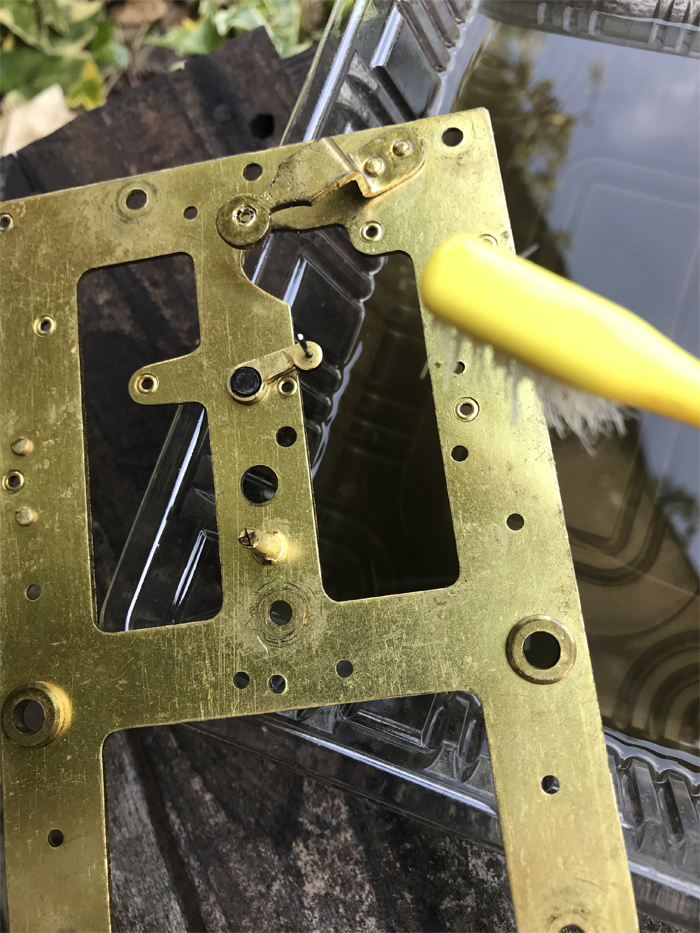

右の写真は、修復過程です。

飾りの形状が予想以上に複雑だったのと、色合わせが非常に難しく、苦戦しました。

どんどん本来の美しさを取り戻していくのを見て、楽しめました。

さて、この古時計は、眠りから起されて嬉しく思っているのか、それともそっとしておいて欲しかった、と思っているのだろうか。

いずれにしても、今はそれなりに正確な時間を刻んでいます。

ケースの修復 Restoration of the case

欠損部分を復元しました。

Restoration of the missing part has been completed.

Photos on the right are the process of restoring the case of the clock.

I struggled a lot, because the shape of the parts were a little complex and the color matching is more difficult than I expected.

But as I proceeded, I enjoyed watching it regain its original beauty.

Well・・・, is this Mr. Old Clock happy to be woken from his slumber, or does he wish he had been left alone?

Anyhow, he is now ticking reasonably precisely.

オーバーホール Overhaul

日常生活で実際に使ってみて初めて分かることですが、この時代の機械式時計の正確さにいつも驚かされます。いつものように、8分巻きで3日間の計測で、1日1分以内の誤差でした。今でも十分実用的だと感心しました。

* 資料写真は、ウエブサイト「Timekeeper」さんより引用させていただきました。

日常生活での使用 Actual use in daily life

As I can see by using it in daily life, I am always amazed at the preciseness of mechanical clocks in this era. As usual, I checked the clock in 80 percent winding, for 3 days, and the average error was less than 1 minute a day. It is enough to use practically even now, I think.

* Document photos are quoted from the website ”Timekeeper”