Seth Thomas

セス・トーマス

1813~1934 Thomaston Connecticut America トーマストン コネティカット アメリカ

セス・トーマス社製の10インチ掛け時計です。

アメリカから日本に入ってきた最も初期の柱時計で、初めて日本で柱時計がつくられた時のモデルとなった1台です。

明治21年に名古屋で「時盛社」を創設した、林 市兵衛(はやし いちべい)が、ほとんど同じものをつくり残しています。

This is the clock with 10 inch clock face made by Seth Thomas Co..

This is one of the first clocks that were imported from America to Japan in the Meiji Period (1868~1912).

Hayashi Ichibei (林 市兵衛) who established “Jisei-sha”(時盛社) in Nagoya (1888) made almost the same clock as this.

( below )

右は、林 市兵衛がつくった柱時計です。セス・トーマスと酷似していることが分かります。

特に、振り子室の扉が上向きに開けられるところや、振り子室の扉のデザインが酷似しています。

The clock (right side) was made by Hayashi Ichibei.

We can recognize that these closely resemble, especially the door of the pendulum room opens upwards, and the design of its door is quite the same.

写真:「緑青」Vol.2 マリア書房 より

文字盤は、ペイント塗りですが、厚く丁寧に塗られていて、時代相応の細かいヒビはあるものの、ほとんど無傷に近い状態に保たれています。

文字盤がきれいな状態で残っているのは、非常に少ないです。文字盤自体が取りかえられていたり、オリジナルであっても100年以上の年月に劣化してしまっているのがほとんどです。

The clock face remains almost intact because it was painted thick and carefully, even though there are tiny cracks on it. Of course it’s needless to say that it has been loved. There are few clocks that are kept intact like this.

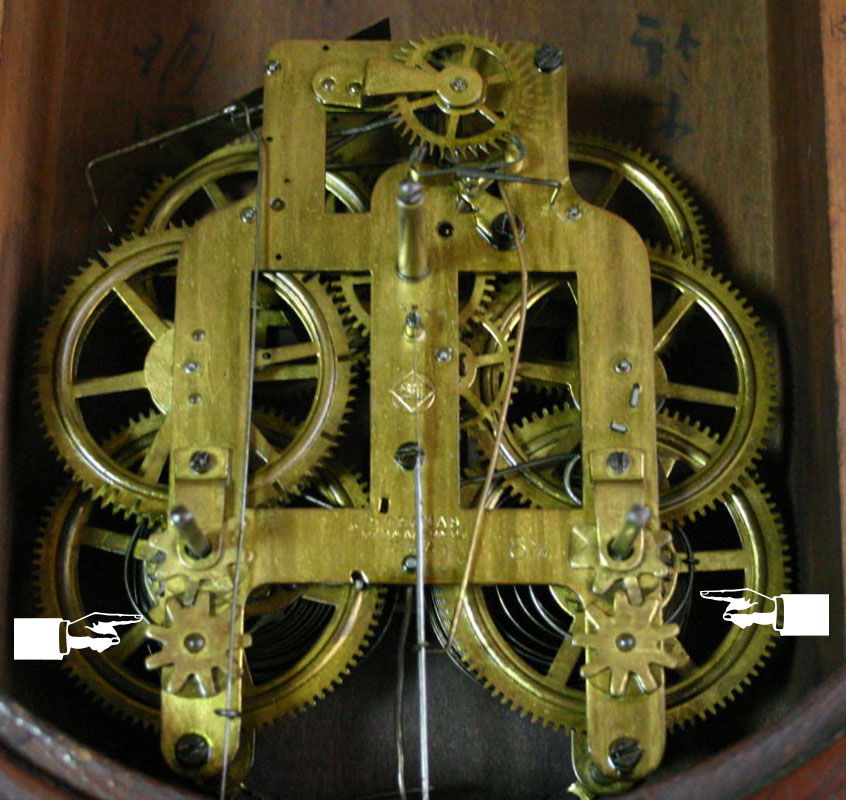

機械部分は、一般的な機械とは少し違い、ユニークです。全ての歯車がほぼ同じくらいの大きさで、ほとんどの歯車には細い溝がプレスされています。これにより歯車のねじれを軽減しています。

また、歯車の「スプリング巻き切り防止装置」が付いているのも大きな特徴です。(指さし)

(日本製の柱時計もこれを真似てつくったのもあります)

The mechanism is a little different from the common ones. It is unique.

Almost all main gears are the same size, and they have small grooves on them to reduce twisting of the gears.

And it is a big feature that the machine has “roll cut prevention devices” for the springs (pointed part). It is quite rare. (There are only a few Japanese clocks imitate this mechanism.)

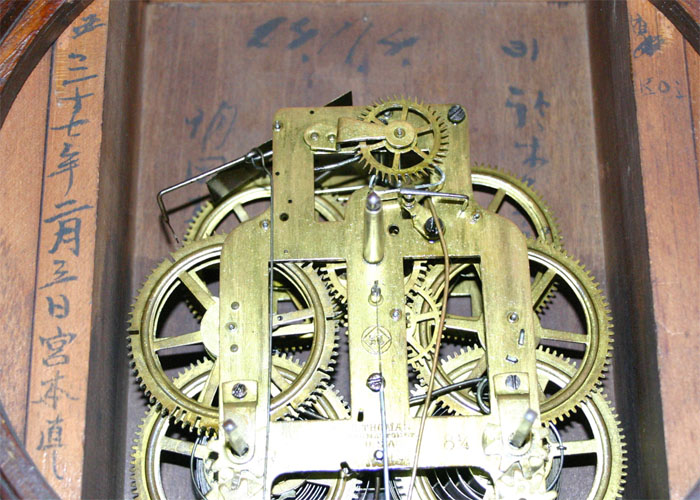

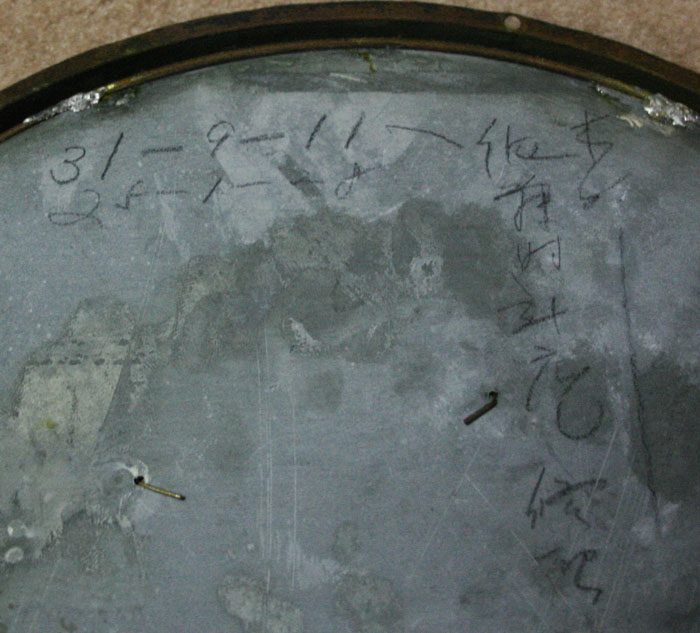

文字盤を外せば、時々予期しないものに出会うことがあります。

この時計には、日付やメモのようなものがありました。「14.11.4」や、「25.1.8」、「31.9.11」、「三十七年二月三日」などです。これらが修理の日付とするならば、何度となくきちんとメンテナンスがされていたことになります。それならば、最初の修理は明治14年11月4日になります。6年から10年単位でメンテナンスをしていることになるので、購入は明治のほんの頭かも知れません。

こんな出会いと想像も実に嬉しいものです。

Taking off the clock face, I sometimes encounter something unexpected.

I can sometimes find something like date or memo. Those are [14.11.4], [25.1.8], [31.9.11], [37.2.3] and so on.

If those are the dates of repairs, this clock has been lovingly and neatly maintained many times many years.

If so, the first maintenance date becomes to be November 4th Meiji 14 (1881).

Maintenance is done about every six to ten years, so this clock may have been imported at the only beginning of the Meiji Period.

It is so fantastic to encounter the surprise like this and to imagine their roots.

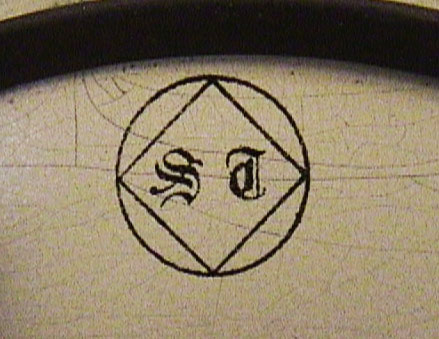

セス・トーマスのトレードマーク

The trade mark of Seth Thomas

精工舎のトレードマーク

The trade mark of Seikosha

(左)サークルの中に四角形がはまっていて、その四角形の中にSeth Thomas の頭文字「ST」の花文字が入っています。サークルはネジ巻き穴で、その中の四角形はネジ巻きシャフトを示しています。「ST」の代わりに「S」を入れると精工舎のマークになります(右)。

精工舎の創設者、服部金太郎がこのマークを意識していたことは、想像するにあまりありません。

(「精工舎」のページと「歴史」のページ参照)

(left) There is a square in the circle, and within the square are the flowery letters of initials “ST” of Seth Thomas.

The circle shows the key hole, and the square in it shows the key shaft.

Instead of “ST”, put “S” in it, it becomes to be the trade mark of Seikosha (right).

It is easily understand that Hattori Kintaro, the founder of Seikosha was conscious of Seth Thomas’s.

(Refer to the “Seikosha” & “History” pages)

文字盤にきれいに残るSeth Thomas の花文字

The flowery Seth Thomas remains clearly on the clock face

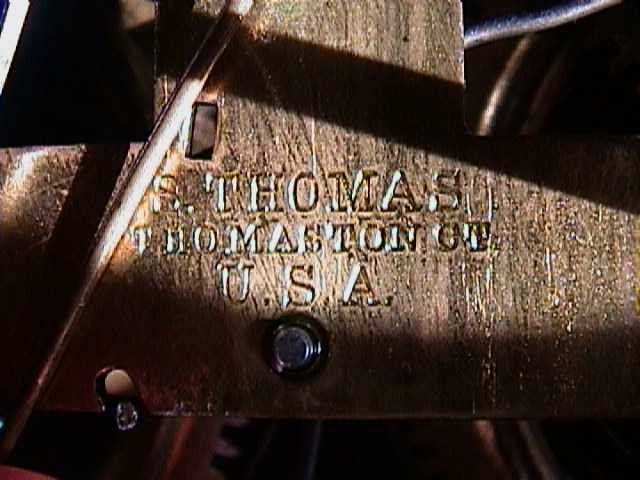

機械に刻まれた刻印

The stamp on the machine

S.THOMAS

THOMASTON CT

U.S.A.

機械に刻まれたトレードマーク

The trade mark on the machine

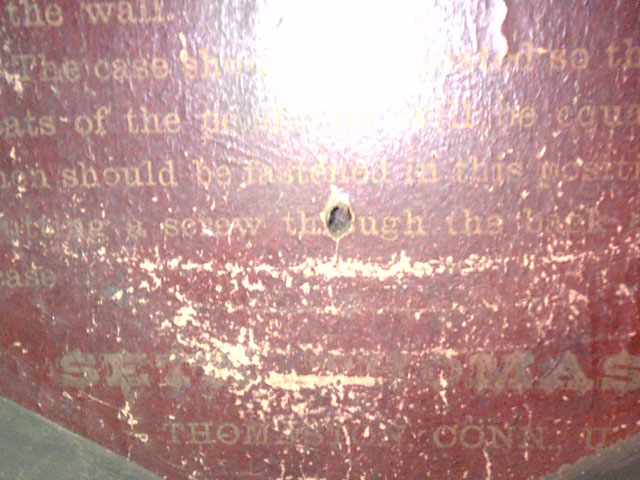

振り子室のラベル

The label in the pendulum room