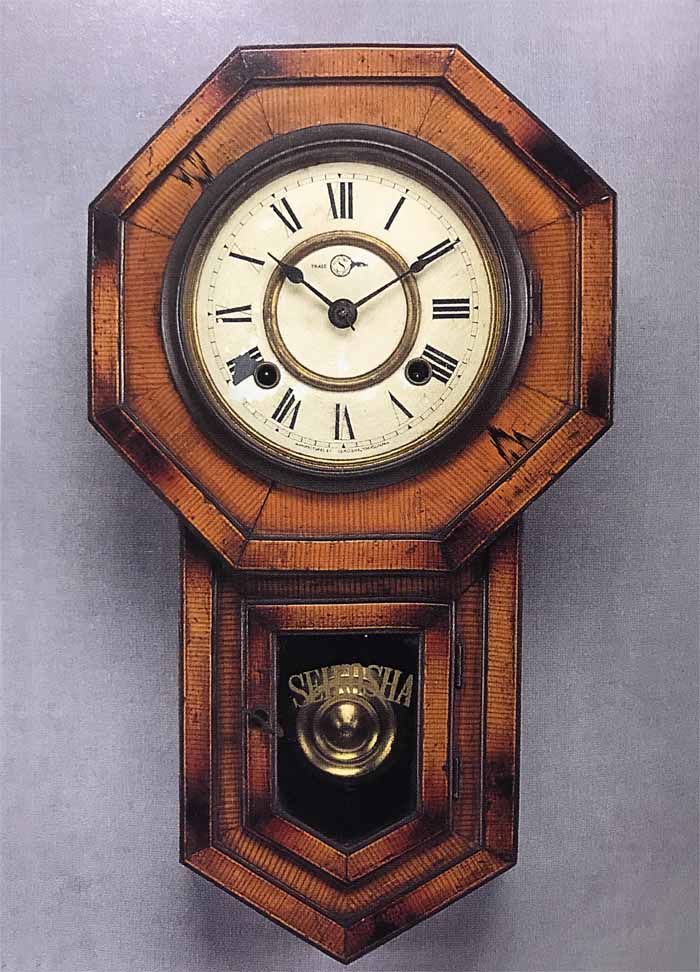

精工舎(ロングセラー)小型8インチ金筋

Seikosha (long-selling) 8-inch smaller model KINSUJI

精工舎(柳島)製 小型8インチ金筋 明治40(1907)年 ~ 大正初頭

精工舎は明治25(1892)年、東京の本所区石原町にて設立され、柱時計の生産を始めますが、当社で最も初期のデザインの一つがこの「小型8インチ金筋」で、そのデザインは、ベストセラーのうちにほとんど変化なく大正時代まで生産し続けられることになります。正に精工舎を代表する製品の一つだと思います。そのため数も多く、アンティーク時計としては現在でも比較的手に入りやすいのではないかと思われますが、そうなると、ついつい「できるだけ状態のいい、オリジナル」を求めてしまうのが人情です。そうなれば、少し難しくなってくるのです。

本機は、肝心の金筋が完全に剥脱してしまって、真っ黒の状態です。文字盤の風防ガラスも、若干は、なみなみ感はあるものの、明らかにオリジナルではなさそうです。

しかしながら、この二つを除けば、ケースに大きな傷もなく、何より本当に綺麗に残っているオリジナル文字盤が輝いているのがお気に入りです。また、振り子室のラベルもきれいに残っています。ウズボンを外してみると、百年以上も前の新鮮なプリントと対面することができました(下 写真 / 振り子室ラベル)。

Seikosha was established in 1892(Meiji 25) at Honjio-Ishiwara in Tokyo, and began to manufacture clocks.

The model “8-inch smaller type with gold lines” was one of the earliest clock design in this company, and the model was continued to be produced almost unchanged until the Taisho Period (1912~) in the best-sellings.

It is exactly one of the representative product of Seikosha, I am sure.

Therefore, we can relatively easy to get the model as an antique still now. But in that case, although it is humanity that we want to get an original that is in the best possible condition, that makes it a little difficult.

The essential gold lines of this clock has completely vanished, and it is a pitch black state. The glass on the clock face is a little waved, but obviously it doesn’t seem to be the original.

But except two (vanishing the gold lines and the dial glass is not original), it is really my favorite that the clock face and the case remain beautiful without big damages, and also the original glass of the pendulum house remains shining. Removing the gong spring, I could encounter the fresh print of the label that is more than one hundred year old (photo below / label in the pendulum house).

Seikosha (Yanagishima) 8-inch smaller model with gold lines 1907~ around 1912

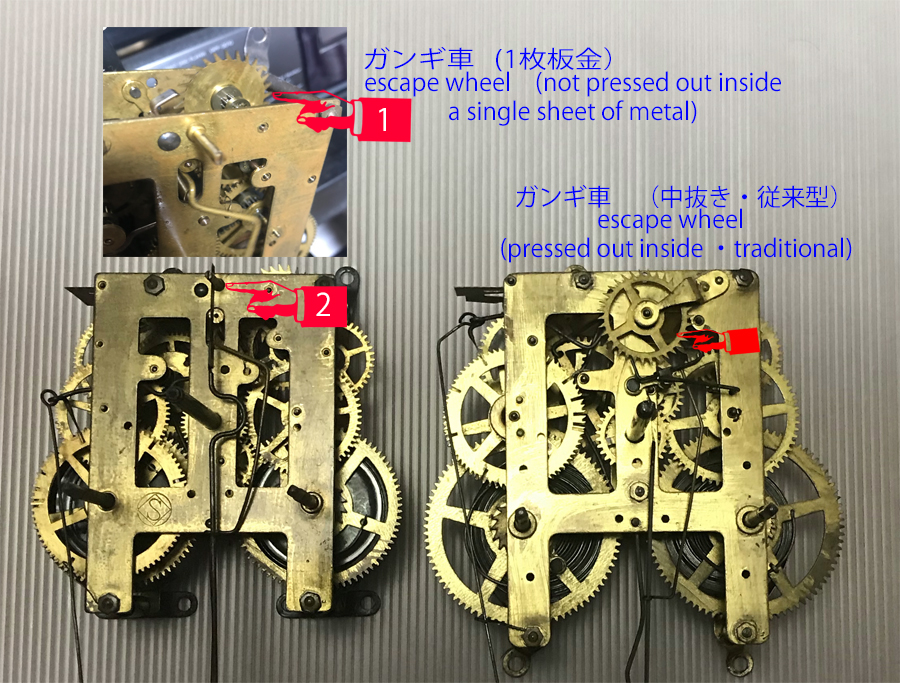

本機の製造年代を示す①②③ The manufacturing age of this clock shown by ①②③

①新しい機構(8インチボディーに 6インチ用機械を投入)

new mechanism (Inputting 6-inch machine which is newly developed to 8-inch body)

6インチの機構は、従来の機構とは大きく4つの点で異なっています

1)〈赤手1〉のように「ガンギ車」が、ヨーロッパ型のように プレートの中に取り付けられている。

2)「ガンギ車」は、中抜きがなく一枚板になっている。

3) 振り竿の支点〈赤手2〉(ペラの取付場所)が、前面プレートの 最上位に取り付けられている。

4) 6インチ用のため、全体的に一回り小型化されている。

(シャフト間の長さは、8インチが 8cm に対して、6インチは 7cm になっている)

精工舎では、明治時代末期の(1907年)頃から、6インチ柱時計の開発が進められてきました。

6インチ柱時計が本格的に生産されるようになったのは、大正時代(1912年~)になってからですが、開発時期も含めて、本機のように8インチに6インチの機械が使われているのがあることから、明確な年は明らかではありませんが、本機の製造時期もそのあたり、すなわち明治40年から大正初期にかけての製造ということが言えるのではないでしょうか。

The 6-inch machine has four differences between conventional machines

1) “The escape wheel〈red hand 1〉” is installed inside like European style.

2) The escape wheel is not pressed out inside like the others. It is a single sheet of metal.

3) The fulcrum of the pendulum rod is installed on the top of the upper plate. 〈red hand 2〉

4) As this machine is for six inch, the overall size of the machine is a little miniaturized than 8 inch machines.

(The length between the shafts : 8-inch is 8cm, 6-inch is 7cm)

Seikosha had been developing 6-inch clock since around 1907, the end of the Meiji Period.

Although Seikosha began to produce 6-inch clocks from the Taisho Period (1912~) in earnest, around this time (including development time) we can see sometimes 8-inch clock with 6-inch machine in it.

Therefore, exact time is not definite but this clock seems to be made around here. Namely, it can be said that this clock was made from the end of the Meiji Period (around Meiji 40) to the beginning of the Taisho Period.

本機、6インチの機械。 右のように、比較すると従来の機械より一回り小さくなっているのが分かる。

The 6-inch machine of this clock.

Comparing the two, it is recognized that the left (6-inch) is a little bit smaller than the right (8-inch) traditional.

6インチ・8インチの機械の大きさ比較

左=本機、6インチ用 右=従来の大きさ、8・10インチ用

6-inch and 8-inch machine size comparison

Left= 6-inch machine for this clock Right= traditional machine for 8 or 10-inch clock

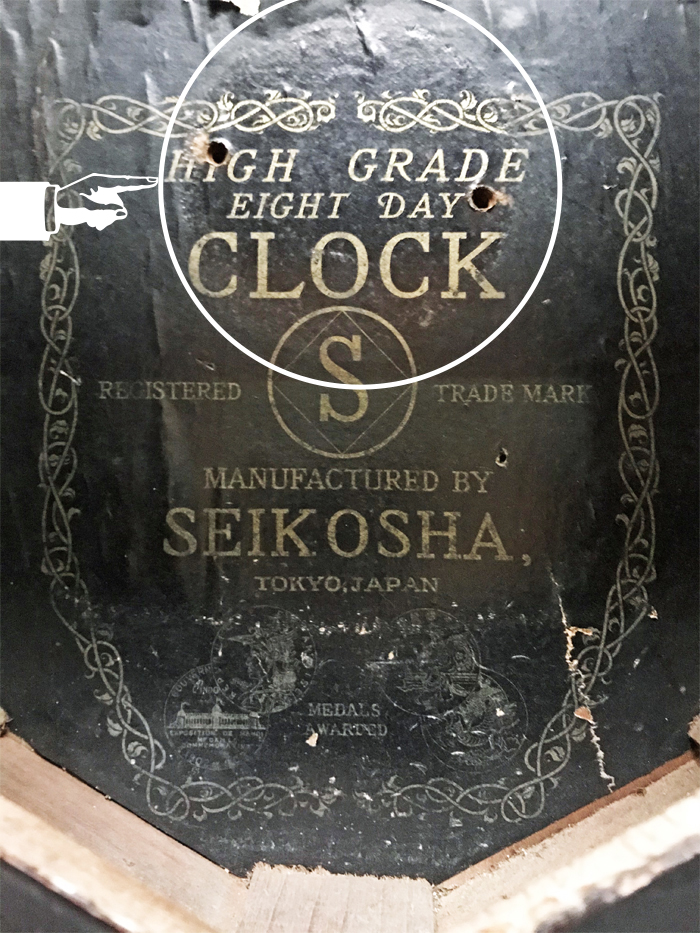

②振り子室のラベル(4枚メダル) The label in the pendulum house (4 medals)

明治40年あたりから、振り子室にメダルが印刷されたラベルが見られるようになります。ラベルは2枚のメダル(1枚の表裏)が印刷されたものと、4枚のメダル(2枚の表裏)が印刷されたものの2種類があります。

1枚は、明治35(1902)年~36(1903)年にベトナムでハノイ万博が開催され、柱時計を出展した精工舎がみごと金賞を獲得した時の記念メダルです。もう1枚は明治40(1907)年に、東京で行われた東京勧業博覧会で銀賞を獲得した時の記念メダルです。

本機のラベルには、右のように4枚のメダルが印刷されています。したがって、明治40年以降のものと思われます。

左=ハノイ万博記念メダル(表裏)

右=東京勧業博覧会記念メダル(表裏)

Left= Hanoi Expo commemorative medal (Front and back)

Right= Tokyo Business Expo commemorative medal (Front and back)

ウズボンを外した後に、百年以上前のフレッシュなプリントが

Fresh prints more than 100 years ago appeared after removing the gong spring

From around Meiji 40 (1907), medals printed on the label in the pendulum house can be seen. There are two types of labels, one with two medals printed ( front and back of one) and one with four medals (each front and back of two) printed.

One is a commemorative medal when the Hanoi Expo was held in Vietnam from 1902 (Meiji 35 ) to 1903 (Meiji 36) and Seikosha, which exhibited the clocks, won the gold medal.

And the other one is a commemorative medal when Seikosha won the silver medal at the Tokyo Business Expo which was held in Tokyo in 1907 (Meiji 40). The label of this machine, as shown above is four medals have been printed.

Therefore, it seems to be made after the 40th year of the Meiji Period.

③指針の取り付け方 How to attach the clock hands

左=明治時代・(大正時代初頭)の指針の固定し方

右=明治時代末期から大正時代・現在の指針の固定し方

Left=The method of fixing clock hands in the Meiji Period and the beginning of the Taisho Period

Right=The method of fixing clock hands from the end of the Meiji Period to the Taisho Period and to the present

時代を知るもう一つの変化は、指針の取り付け方だと思います。精工舎をはじめ他社の時計も、明治時代までは針固定が一般的です(左写真)。明治末期から大正時代にかけて、ネジ固定に変わっていったようです(右写真)。しかし、この変化の明確な時期は分かりません。もし、どなたかこれについてお分かりでしたら、教えていただきたいと思います。

大正時代の6インチ柱時計は、全てネジ固定になっています。

本機は、その少し前(明治40年~大正初)だと思われます。

I think that how to attach the clock hands shows us the times when it was made.

Until the Meiji Period, the clock hands of Seikosha and also other companies had been generally fixed by a thin nail (left photo).

From the end of the Meiji Period to the beginning of the Taisho Period, it seems that it changed to screw-fixing (right photo). But I do not know exactly about the time when it changed. If someone knows it, please tell me about it.

6-inch clocks in the Taisho Period are all screw-fixed. This clock seems to have been made (Meiji 40[1907]~Early Taisho Period) a little before 6-inch clocks.

もう一つの魅力 Another Attraction

8インチボディーに、8インチ機械をセットしたもの

An 8-inch body with an 8-inch machine set

6インチボディーに、6インチ機械をセットしたもの

A 6-inch body with a 6-inch machine set

左2台の写真は「緑青」マリヤ書房より

8インチボディーに、6インチ機械をセットした本機

An 8-inch body with a 6-inch machine set

(this clock)

上の写真は、ボディーと機械の3種類のセットです。

真ん中が、明治末期から大正時代につくられるようになった、6インチの柱時計です。それぞれ大きく違っているところは、シャフト穴と文字盤に書かれている数字の関係です。左二つは、4時と8時の数字がシャフト穴によって欠けています。

一方、右端の本機はどちらの数字をも欠くことなく、バランスが整っています。8インチ時計の中では、最もきれいな文字盤だと感じています。

The photos above are three sets with each machine in each body.

The photo in the middle is a 6-inch dial clock with a six-inch machine, which began to be made from the end of the Meiji Period to the Taisho Period.

The difference between them is the relationship between the shaft holes and the numbers written on the clock face. The 4 o’clock and 8 o’clock numbers of the two clocks on the left are incomplete (lacking) due to the shaft holes.

On the other hand, this clock on the far right is well-balanced without lacking either number. I think that this kind of clock is the best balanced and beautiful in 8-inch clocks.

歳が歳だから、常に6部巻きで3日毎に巻いています。きちんと調整すれば、十分実用に耐えられます。(3日間調べて、1日1分以内の平均誤差でした)

Because the clock is over one hundred years old, I usually wound the spring in 60 percent every three days. If adjusted properly, it tells us practical time still now. (The average error was less than 1minute a day investigating 3 days)

日常生活での使用 Using in daily life

ほぞ穴修正・オーバーホール → トピックスを

Correction of Mortises・Overhaul → See to Topicks Page